Шрифт:

Без засечекС засечками

Обычная версия сайта

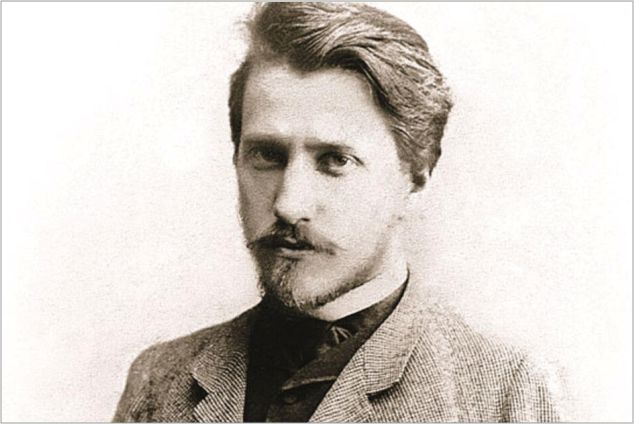

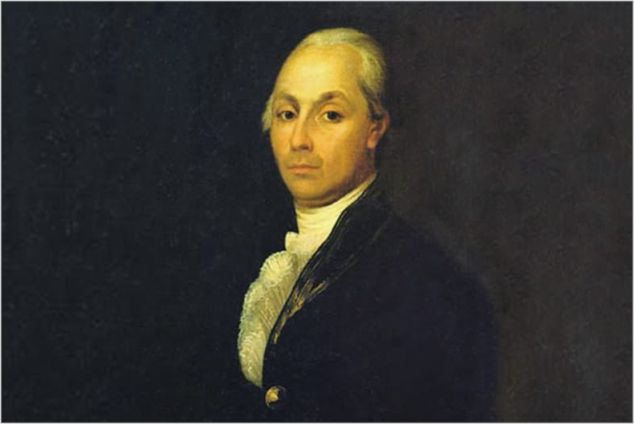

2 марта – 225 лет со дня рождения Евгения Баратынского – выдающегося русского поэта первой половины XIX века

2 марта 2025 0:00

// Юбилей

Евгений Баратынский родился 2 марта 1800 года в селе Вяжле Тамбовской губернии. Его отец – генерал-адъютант Абрам Баратынский, участник Русско-шведской войны, состоял в свите императора Павла Первого, был командиром Лейб-гвардии Гренадерского полка и инспектором Эстляндской дивизии. Мать - Александра Фёдоровна Черепанова — дочь коменданта Петропавловской крепости, выпускница Смольного института, фрейлина императрицы Марии Фёдоровны.

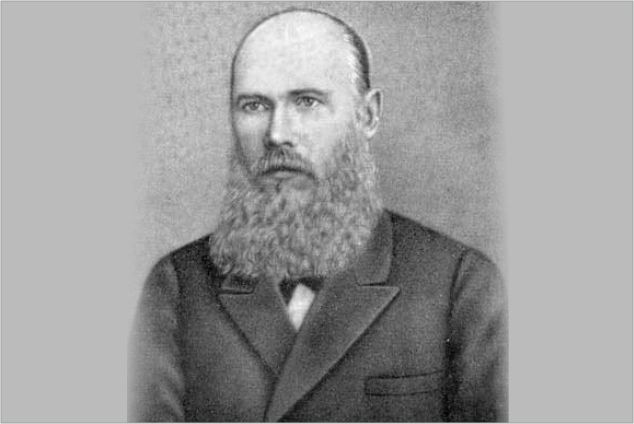

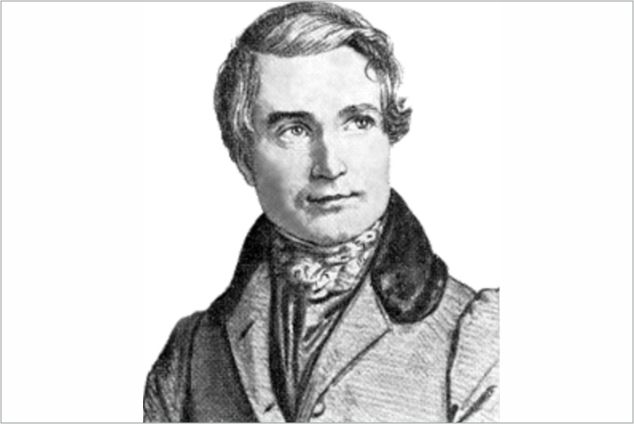

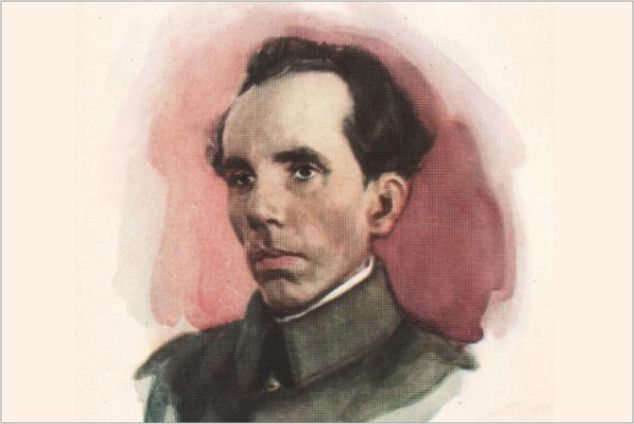

Евгений Баратынский родился 2 марта 1800 года в селе Вяжле Тамбовской губернии. Его отец – генерал-адъютант Абрам Баратынский, участник Русско-шведской войны, состоял в свите императора Павла Первого, был командиром Лейб-гвардии Гренадерского полка и инспектором Эстляндской дивизии. Мать - Александра Фёдоровна Черепанова — дочь коменданта Петропавловской крепости, выпускница Смольного института, фрейлина императрицы Марии Фёдоровны.В конце декабря 1812 года Баратынский поступил в Пажеский корпус — самое престижное учебное заведение Российской империи, имевшее целью предоставить сыновьям знатных дворянских фамилий возможность достижения военных чинов. В письмах матери Евгений писал о своём желании посвятить себя военно-морской службе. Но в феврале 1816 года расшалившиеся подростки Баратынский и его приятель Хныков украли из бюро отца одного из соучастников (он сам предоставил ключ), табакерку в золотой оправе и пятьсот рублей, которые к моменту поимки почти полностью истратили. Это происшествие вызвало громкий скандал в обществе, дошедший до императора. Повелением от 26 февраля 1816 года Баратынский и Ханыков были исключены из Пажеского корпуса и отданы их родственникам «с тем, чтобы они не были принимаемы ни в гражданскую, ни в военную службу, разве захотят заслужить свои проступки и попросятся в солдаты». Это злоключение привело к изменению всей линии жизни и явилось тяжёлой психотравмой поэта. Через три года Е. Баратынский поступил рядовым в лейб-гвардейский Егерский полк, а затем на протяжении пяти лет служил в Финляндии унтер-офицером Нейшлотского пехотного полка. В 1825 году получил звание офицера, после чего вышел в отставку, переехал в Москву и женился на дочери генерал-майора Льва Энгельгардта, Анастасии. В этом браке родилось девять детей, двое из которых умерли в младенчестве.

Первое стихотворение Е. Баратынского было напечатано в 1819 году. Известным как поэт он стал после выхода поэм «Эда» и «Пиры» и первого собрания лирических стихов. Поэмы Баратынского отличались выразительностью изящного стиха, не уступающего пушкинскому, и замечательным мастерством формы.

В 1943 году Евгений Баратынский отправился с семьей в путешествие за границу. В Париже он познакомился с писателем Проспером Мериме, поэтом Огюстеном Сент-Бевом, литератором Шарлем Нодье. Побывав за границей, поэт перевел на французский язык около 15 своих стихотворений. А во время путешествия по морю в Италию он написал стих «Пироскаф», который впоследствии напечатали в «Современнике». Это стихотворение стало последним лирическим произведением Евгения Баратынского. В один из дней, гуляя по раскалённым от зноя улицам Неаполя, Анастасии Львовне стало плохо. Случился глубокий обморок. Врачи долго не могли привести её в чувство. К вечеру Анастасия, наконец, пришла в себя. Евгений Абрамович благодарил Бога. А следующим утром, 11 июля 1844 года, он... скончался от сердечного приступа. Так сильны были его переживания за горячо любимую супругу. Анастасия Львовна всю оставшуюся жизнь хранила верность супругу.

Его сын Лев, в 1869 году, издал в Казани в одном томе собрание стихотворений Е. Баратынского. А в 1884 году его повторно издал другой сын поэта – Николай. В настоящее время творчество поэта изучается в российских школах и вузах, улицы нескольких городов названы его именем. С 1984 года в селе Софьинка ежегодно проводятся дни поэзии (литературно-музыкальные праздники) Е. А. Баратынского.

«Разуверение» (1821)

Не искушай меня без нужды

Возвратом нежности твоей:

Разочарованному чужды

Все обольщенья прежних дней!

Уж я не верю увереньям,

Уж я не верую в любовь,

И не могу предаться вновь

Раз изменившим сновиденьям!

Слепой тоски моей не множь,

Не заводи о прежнем слова,

И, друг заботливый, больного

В его дремоте не тревожь!

Я сплю, мне сладко усыпленье;

Забудь бывалые мечты:

В душе моей одно волненье,

А не любовь пробудишь ты.

«Разуверение», наверное, самое известное и памятное стихотворение Баратынского. Еще при жизни поэта оно разошлось по антологиям и хрестоматиям, не меньшей популярностью пользовался и романс на эти стихи: в частности, его исполняет героиня драмы Островского «Бесприданница».

В стихотворении проступают нетривиальный и тонко схваченный рисунок душевной жизни и сложная история отношений лирических героев, целый роман: радость раннего взаимного чувства, вера в любовь и надежда на счастье — охлаждение или измена возлюбленной — тоска и разуверение героя — новая надежда на счастье, которую может сулить возвращение нежности возлюбленной — и, наконец, отказ от искушения или, может быть, нового разочарования.

А вот еще одно стихотворение Е. Баратынского, после публикации которого поэт получил личную благодарность от А.С. Пушкина. В произведении выражена идея, волнующая многих творческих людей XIX века, и не менее близкая современному поэту и читателю.

Чудный град порой сольется…

Чудный град порой сольется

Из летучих облаков,

Но лишь ветр его коснется,

Он исчезнет без следов.

Так мгновенные созданья

Поэтической мечты

Исчезают от дыханья

Посторонней суеты.

1829 г.

Не искушай меня без нужды

Возвратом нежности твоей:

Разочарованному чужды

Все обольщенья прежних дней!

Уж я не верю увереньям,

Уж я не верую в любовь,

И не могу предаться вновь

Раз изменившим сновиденьям!

Слепой тоски моей не множь,

Не заводи о прежнем слова,

И, друг заботливый, больного

В его дремоте не тревожь!

Я сплю, мне сладко усыпленье;

Забудь бывалые мечты:

В душе моей одно волненье,

А не любовь пробудишь ты.

«Разуверение», наверное, самое известное и памятное стихотворение Баратынского. Еще при жизни поэта оно разошлось по антологиям и хрестоматиям, не меньшей популярностью пользовался и романс на эти стихи: в частности, его исполняет героиня драмы Островского «Бесприданница».

В стихотворении проступают нетривиальный и тонко схваченный рисунок душевной жизни и сложная история отношений лирических героев, целый роман: радость раннего взаимного чувства, вера в любовь и надежда на счастье — охлаждение или измена возлюбленной — тоска и разуверение героя — новая надежда на счастье, которую может сулить возвращение нежности возлюбленной — и, наконец, отказ от искушения или, может быть, нового разочарования.

А вот еще одно стихотворение Е. Баратынского, после публикации которого поэт получил личную благодарность от А.С. Пушкина. В произведении выражена идея, волнующая многих творческих людей XIX века, и не менее близкая современному поэту и читателю.

Чудный град порой сольется…

Чудный град порой сольется

Из летучих облаков,

Но лишь ветр его коснется,

Он исчезнет без следов.

Так мгновенные созданья

Поэтической мечты

Исчезают от дыханья

Посторонней суеты.

1829 г.

- Комментарии

Загрузка комментариев...